野外研究部のひなまつり

3月3日のひなまつりが近づいてきました。

しかし、その日は定期考査中です。

よって、3月になる前に桜餅をつくりました。

昨年の5月に塩漬けにしておいたオオシマザクラの葉を使いました。

白玉粉と小麦粉を混ぜて食紅で色を付けます。

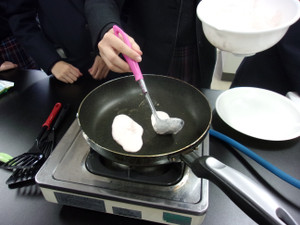

それをフライパンで焼きます。

薄くのばして焼くのがコツです。

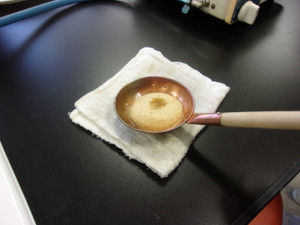

焼きあがったらあんこを巻いて、さらにオオシマザクラの葉を巻きつけます。

出来上がりです。

部員たちはそれぞれ自分でつくって食べました。

他の部活の部員もどこからか現れて食べていきました。

みんなでつくって食べているところに、突然悲鳴が。

振り向くと、食紅の入れ物から大量の食紅が床にこぼれていました。

桜餅だけでなく、床まで赤く染めてしまいました。