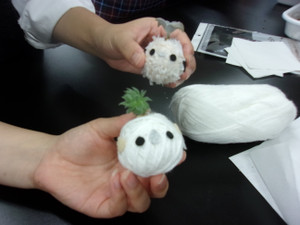

クリを使って

先日、クリ拾いをした後、何をつくって食べようか議論したところ、「栗バター炒め」になりました。

「なにそれ?」という部員が多数。

つくり方さえよくわからないまま当日を迎えました。

とりあえず、クリの皮はむいておきました。

40分ほど煮込んでみました。

ほとんどの部員たちはこれから何ができるのかわかっていません。

バターを入れたフライパンにクリを入れ、ベーコンと醤油で味付けをしました。

どのような味になっているのか、この時点では不安しかありませんでした。

でも食べてみると、クリの甘味とベーコンのしょっぱさにバター風味が加わり、今まで体験したことのないおいしさに出会いました。

一口食べた後、おかわりの行列ができました。

クリがたくさんあったので、砂糖でも煮てみました。

こちらも満足できる味でした。

学校のクリがこんなにおいしいと気づかされた活動でした。