学校ウェブサイト

最近の記事

2025年7月16日 (水)

2025年6月12日 (木)

2025年6月 7日 (土)

桜ご飯をつくりました

4月につくった桜の花の塩漬けを使って、数週間後に行われるクラブ懇談会(クラブの保護者会)に桜ご飯をつくろうということになりました。

そこで、本当にできるのかどうか試しにつくってみました。

冷蔵庫に保存していた桜の塩漬けの花柄の部分を取って塩抜きしました。

水の量と火加減に注意して鍋でつくりました。

炊飯器を使わないでご飯を炊くのが初めてという人が多かったです。

最初は恐る恐る食べていましたが、おかわりあるよと先輩がいうと行列ができました。

塩気が絶妙で思っていたよりもおいしかったです。

桜ご飯をつくっている間、手の空いている部員はスミレゼリーをつくりました。

部員たちは何故かゼリーづくりのほうに積極的でした。

スミレの花の砂糖漬けも4月につくっておきました。

自動販売機に行って紅茶とカルピス、サイダーを買ってきてつくりました。

桜ご飯よりもゼリーのほうが評判が良かったです。

2025年6月 3日 (火)

2025年5月24日 (土)

2025年5月 8日 (木)

2025年4月26日 (土)

野草を食べる会を行いました

4月下旬は毎年恒例の野草の会が行われます。

今年もメニューは天ぷらと餃子です。

天ぷらにはタンポポ、ノゲシ、タラノメ、シロツメクサ、ハハコグサ、ヤブガラシ、サンショウなどを使いました。

部員がたくさんいるので多くの野草を集めておきました。

天ぷらを揚げるのは初めてという中学1年生も挑戦しました。

怖がることもなく手慣れた感じで天ぷらを揚げていました。

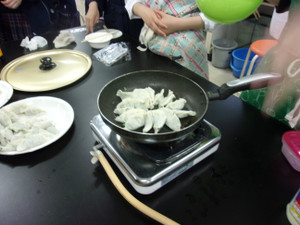

餃子をつくるのは手間がかかりました。

まずはタンポポをみじん切りにします。

ノビルの葉の部分を取り除きます。

これが特に手間がかかるところなのですが、部員が多いのですぐにできました。

タンポポとノビルにキャベツとひき肉を混ぜました。

餃子の皮で包みます。

焼いて出来上がりです。

ノビルとタンポポの独特の香りと味でとてもおいしかったです。

多くの先生方にも来ていただき、にぎやかな雰囲気で過ごせました。