2025年4月12日 (土)

2025年3月29日 (土)

春合宿に行ってきました

2泊で伊豆の須崎で合宿をしました。

今年は天気に恵まれましたが、気温が高く暑すぎるくらいでした。

まず最初に行ったことは、1月に行ったウニの発生実験で育ったウニを海に放しました。

無事に育ってくれるでしょうか。

次に行ったことはアシの開き体験です。

日頃から台所での手伝いをしている部員はうまくできましたが、苦労している部員もいました。

上手く開けました。

この後、自分の家にお土産として持ち帰りました。

夕方は釣りをしました。

今年はフグがエサに集まってきましたが、エサだけ取られてしまいなかなか釣れませんでした。

海産物豊富な夕食です。

新鮮でとてもおいしかったです。

2日目は磯の観察から始めました。

ウニやカニ、カイメン、貝のなかま、アメフラシなど多くの磯の生き物たちに出会いました。

岩についているイワノリを食べてみたり、イソギンチャクの中に指を入れてみたりしました。

磯観察の後は、爪木崎の灯台までの散策です。

ハマダイコンの花がとてもきれいでした。

途中で水晶探しやサクラガイ拾いをしました。

今年は多くのサクラガイを見つけることができました。

爪木崎での昼食です。

宿で作っていただいたおにぎりを食べました。

その後、売店に行ってアイスクリームなどを食べました。

今年は暖かかったので、海に入る部員もいました。

海の水はとても冷たかったです。

宿にもどって夕食後、部員みんなでゲームをしたりして過ごしました。

最終日はいちご狩りです。

おなか一杯食べました。

今回の合宿では貴重な経験をたくさんすることができました。

2025年3月21日 (金)

2025年3月11日 (火)

アイスクリームづくり

定期考査も終了し、今年度の活動もあと数回となりました。

そこで今回はアイスクリームづくりに挑戦しました。

2年ぶりに行ったため、部員の半数以上が初めての経験でした。

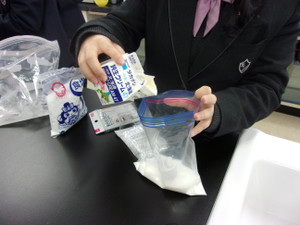

ジッパー付きのビニール袋に牛乳と生クリーム、砂糖を入れます。

ジッパーを閉めたビニール袋を大きめのビニール袋に入れて氷と食塩を加えます。

布の袋に入れて10分間振り回します。

ここからは体力の勝負です。

廊下は袋を振り回す部員たちでいっぱいになりました。

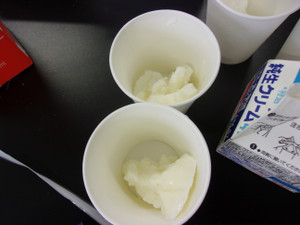

完成です。

こんなに簡単にアイスクリームができるとは思いませんでした。

とてもおいしかったです。

たくさん買ってきた牛乳と氷はすぐになくなってしまいましたので、近くのコンビニまで追加の牛乳を買いに行きました。

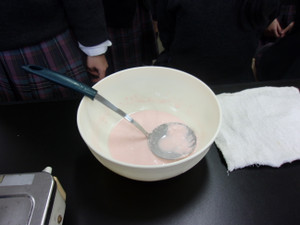

牛乳の他に、オレンジジュースも買ってきて、オレンジシャーベットもつくりました。

学校内にある自動販売機までグレープジュースを買いに行って、グレープシャーベットもつくりました。

学校で食べる冷たい味は最高でした。

2025年2月15日 (土)

焼いもをやりました

野外研究部の「冬の風物詩」といえば何といっても「焼いも」です。

雑木林の枯れ枝を集めて毎年行っています。

火をつけるところから行います。

今年は乾燥しているので火はすぐにつきました。

火がつくとすぐにマシュマロを焼き始めました。

マシュマロを大量に持っている部員もいました。

いもが焼けるまでの間に、トウモロコシ、リンゴ、ウインナー、バナナ、食パンなどなど、たくさん焼いて食べました。

いもを食べる前におなかが一杯になりました。

いもが焼けたらおなかが一杯という感覚も終了し、メインの焼きいもを食べました。

女子校生は食欲旺盛です。

じゃがバターを食べている部員もいました。

輪になっておなかが一杯になって、幸せの時間を過ごしました。