2017年11月24日 (金)

2017年11月20日 (月)

2017年11月 8日 (水)

2017年10月13日 (金)

2017年9月21日 (木)

無事に白亜祭が終了しました

16,17日と白亜祭が行われました。

台風18号の動きによっては中止もあり得る状況でしたが、無事に行うことができました。

たくさんの方にご来場いただいたため、コケ玉の整理券が開始後すぐになくなってしまい、多くの方々にご迷惑をおかけしました。

その他の企画については、皆様に楽しんでいただけたのではないかと思います。

今回の企画は天気が悪く自然観察ツアーは中止となりましたが、ポプリ作り、葉脈のしおり作り、藍染め、コケ玉作りは予定通り行えました。

教室は常にお客さんでいっぱいでした。

コケ玉作りです。

学校でとれた幼木の周りに、ハイゴケを巻いていきます。

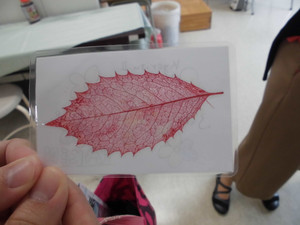

葉脈のしおり作りでは、小学生から大人の方まで幅広い年齢層の方々にやっていただきました。

台紙に、色を付けた葉脈を張って出来上がりです。

ちょっと一息つきたい方のために、お茶も用意しました。

お茶は、生徒がブレンドして作ったものです。

健康には良さそうなのですが、飲みづらいものもありました。

2017年9月11日 (月)

白亜祭(文化祭)に向けて準備・研究を進めています

1学期、夏休みと準備を進めてきた白亜祭まで、あと数日となりました。

今年もコケ玉、藍染め、葉脈のしおり、ポプリ、校内自然観察ツアーと盛りだくさんです。

また、各自で行った研究や調べたものも展示します。

尚、当日のコケ玉づくりは、16日は11:10,14:30、17日は10:00,13:30からとなります。

場所は7号館化学室です。

コケが採れる量に限りがありますので、各回とも12名を限度といたします。

当日の朝からチケットを配布いたしますので、よろしくお願いします。

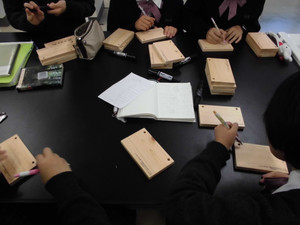

コケ玉づくりのリハーサルです。

コケにもいろいろな種類がありますので、作りやすい種類を選んで作ります。

植える植物も、校内で採取します。

種類も豊富にあります。

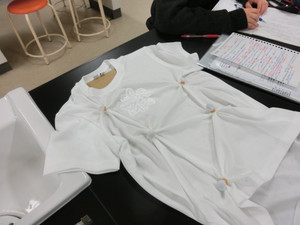

藍染めでは、自分の好きな柄や絵をかいて染めていきます。

藍染めの面白さは染め上がるまで、どのような色合いになるのかわからないところです。

葉脈のしおり作りには、ヒイラギモクセイの葉を使います。

歯ブラシでたたいて葉脈だけにして、色を付けてしおりにします。

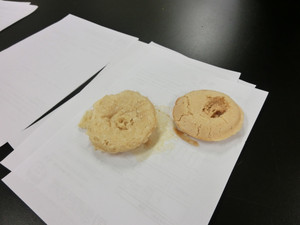

ポプリは、中庭に咲いていたバラの花びらを5月から採取してきました。

バラの花を違った形で楽しめる企画です。

自然観察ツアーは、校内のいろいろな植物を解説していきます。

校内にはたくさんの植物があります。

名前のいわれや特徴などを解説していきます。

生徒たちのトークも楽しみにしてください。

アロマオイルの抽出実験です。

ラベンダーなどのハーブからにおいを取り出しました。

2017年8月 9日 (水)

尾瀬片品村に合宿に行ってきました

7月27日から31日までの4泊5日で尾瀬合宿を行いました。

3日目に雨が降り、楽しみにしていた川遊びはできませんでしたが、その日以外に行った至仏山や尾瀬ヶ原は天候もまずまずで、充実した時間を過ごすことができました。

1日目は宿周辺の散策です。

今年は川沿いの植物観察を行いました。

エノコログサにもいくつかの種類があることや、特定外来生物に指定されたものなど、多くの知識を身につけました。

2日目は鳩待峠から至仏山に登りました。

はじめは樹林帯を歩きました。

歩いていくうちに樹木の様子が変わっていくこともわかりました。

途中でワタスゲの群落に出会いました。

また、希少種のオゼソウも見られました。

岩がごつごつしたところを登り、ちょっとスリルがありました。

4日目は鳩待峠から尾瀬ヶ原に入りました。

山の鼻までの道にミズバショウの大きな葉っぱがたくさんありました。

コバイケイソウも生えていました。

尾瀬ヶ原ではトキソウ、ヒメシャクナゲ、ナガバノモウセンゴケ、キンコウカ、コバギボウシなどたくさんの植物に出会いました。

尾瀬ヶ原のところどころに池塘(ちとう)と呼ばれる池があります。

この池の中にはヒツジグサと呼ばれる植物が生えています。

不思議なことに午前中は葉だけしか見られないのに、午後になると白いたくさんの花が咲きだします。

夜はバーベキューの夕食と花火でした。

5日目は日光白根山のふもとの丸沼高原の散策です。

コマクサなどの高山植物が植えられていました。

針葉樹林帯では静けさと針葉樹独特の香りの中を歩きました。

樹木はフィトンチッドと呼ばれる物質を出していて、殺菌効果や安らぎを与えてくれることも学びました。

2017年7月24日 (月)

オープンキャンパスを行いました

7月23日に小学生対象のオープンキャンパスが行われました。

野外研究部では、「うさぎと遊ぶ野外観察ツアー」と題して、校内の植物観察と、どうぶつ広場のウサギと遊ぶ企画を行いました。

途中、小雨が降ることもありましたが、強い日差しはなく気持ちよく散歩をすることができました。

自己紹介をしてからスタートです。

小学校3年生の教科書に出てくる「モチモチの木」であるトチノキの話、鳥もちを作るモチノキの話、クチナシの名前の由来などの話から始まりました。

どんぐりの木であるマテバシイや、ヒイラギ、ウバメガシなどの植物の話の他に、学校がある場所は「月夜峰」と呼ばれる名前のいわれなど歴史についても話をしました。

前庭のクスノキの前では、葉のにおいの秘密や初代校長の鳩山薫先生のことも話しました。

前庭のクスノキの前では、葉のにおいの秘密や初代校長の鳩山薫先生のことも話しました。

最後はどうぶつ広場でウサギにえさをあげました。

40分間のツアーでしたが、参加されたみなさん、満足していただけたでしょうか。

2017年7月15日 (土)

高尾山に行ってきました

夏合宿に向けての体づくりと植物の知識をつけるために、高尾山ハイクを行いました。

当日は、野外研究部の名誉顧問で、現在高尾山のガイドをしている先生に案内をしていただきました。

植物はもちろん、高尾山のいろいろな話をしていただき、充実した時間を過ごすことができました。

この辺では過去に土砂崩れがありました。

その後、土の中で何十年もの間眠っていた種子が目覚めて育ち、それが今見られる植物たちです。

との話がありました。

高尾山には5種類のカシの木があり、それぞれの見分け方を教わりました。

初めは、なかなか区別がつきませんでしたが、何回も見ていくうちにだんだんとわかっていきました。

なかなか覚えられない種類は、その植物があるたびに繰り返し教えてくれました。

ムラサキシキブやアブラチャンなど、葉だけではあまり特徴がないものまで覚えました。

説明を受けながら、登り3時間、下り2時間のコースでした。