2017年6月23日

夏至の日からやっと梅雨らしくなってきました。

梅雨はうっとうしくてあまり好きになれない時期ですが、生き物たちにとってはとても大切な時期です。

植物はもちろん、その植物を食べている動物の生活にも大きく影響します。

1か月以上続くこの季節があるからこそ、生態系が保たれて日本独特の自然ができるのです。

そのように考えると、じめじめしたこの季節も悪くはないのではないでしょうか。

ムラサキカタバミ

どこからか園芸用の種が飛んできたのでしょうか。

他の植物が生えないような乾燥した土の上に生えていました。

これから何年かしたらどんどんと勢力を伸ばしていくのでしょうね。

ヒメコウゾの実

写真を見ると美味しそうな実に見えます。

実際に食べてみても美味しいです。

今年はこの他の植物でも、実をたくさんつけたものが多くみられました。

ニワゼキショウの実とネジバナ

1か月ほど前は、芝生の中でたくさんの花を咲かせていましたが、今は丸くてかわいらしい実になっています。

ネジバナに次の季節を譲ったといったところでしょうか。

イトトンボのヤゴ

7号館の実験棟の裏側にあるビオトープでは、これからたくさんの種類のトンボが羽化します。

トンボの他にもトビケラやヘビトンボなどの多くの水生昆虫が生活しています。

カマキリの幼虫

秋になるまで小さな虫を捕まえて大きく成長していきます。

今はまだ1,2㎝ほどしかありませんが、これから日に日にたくましくなっていくことでしょう。

ヤマアカガエルの子どもとオタマジャクシ

2月にふ化したヤマアカガエルのオタマジャクシがどんどんカエルになっています。

ビオトープの周りには飛び跳ねている小さなカエルがいます。

池の中にいるオタマジャクシも、あしが生えて、数日後にはまだ経験したことのない陸上の生活を迎えます。

セイヨウミヤコグサ

旧校舎があった場所には草原が広がっています。

その草原にいち早く侵入してきた植物の一つがこの花です。

花の時期になると、地面を黄色く染めてとてもきれいです。

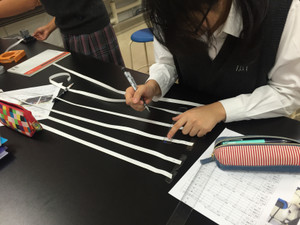

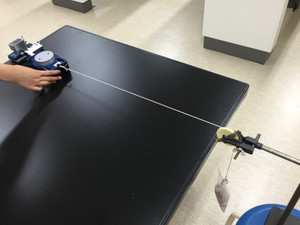

そこで今回の実験では、台車に滑車を通したおもりを結び、おもりを自由落下させることにしました。

そこで今回の実験では、台車に滑車を通したおもりを結び、おもりを自由落下させることにしました。 結果セッティングが少々面倒になり、生徒たちは組み立てに苦戦している様子。

結果セッティングが少々面倒になり、生徒たちは組み立てに苦戦している様子。