2017年12月18日 (月)

2017年12月15日 (金)

2017年12月12日 (火)

共立二中高の自然がいっぱい2 (119)

2017年12月12日

寒い日が続いていますが、晴れた日は、澄んだ青空がすがすがしく感じられます。

ある高校3年生が授業中に「こんな学校で生活してきたなんて幸せだよね」と教室の窓から見える景色を見て言っていました。

授業中でしたが、心の中を温かくしてくれる言葉でした。

これも自然が作り出したものの一つなのでしょうね。

トウネズミモチ

ネズミの糞(ふん)のような実がなり、モチノキのような葉なのでこのように呼ばれています。

この実は煎じると薬になるそうです。

シロミノマンリョウ

雑木林の中には、赤い実がなるマンリョウがたくさん生えていますが、サツキの植え込みの中では白い実がなる品種のマンリョウが顔を出していました。

ヤブコウジ

マンリョウ(万両)、センリョウ(千両)カラタチバナ(百両)と並んで「十両」と呼ばれる赤い実をつける縁起の良い植物です。

落語の「寿限無」のはなしの中に出てくる「やぶらこうじのぶらこうじ」はこの植物のことです。

ユズ

ユズと言えばやはり冬至のゆず湯です。

そしてユズはお正月のおせち料理にも欠かせません。

学校内には利用できる植物がたくさんあります。

2017年12月 4日 (月)

共立二中高の自然がいっぱい2 (118)

2017年12月4日

12月に入り、少しずつ冬将軍が近づいてきました。

木々の葉は、紅葉から落葉に変わり、足元では風に吹かれたいろいろな種類の落ち葉が音を立てて騒いでいます。

寒さの中でも自然が作り出す情景が、心の安らぎを与えてくれます。

マユミ

この季節は葉も実も落ちて、なくなっていてよいのですが、まだ頑張っていました。

幹は強くてよくしなる性質のため、弓の材料になったことからこのように呼ばれているようです。

カラスの知恵

駐車スペースには毎日カラスがいます。

突然飛び立ち、空高くから何かを落としています。

トチの実を落として割って食べているのです。

トチの実はあくが強く、そのままでは食べられるものではありませんが、カラスにはその味がわからないようです。

駐車スペースにはこのような食べかすがたくさん落ちています。

学校の前の紅葉

学校の門まで100m程手前の道です。

道の両側は本校の敷地で、スクールバスで毎日通る道です。

この季節はこの辺りで、生徒や一般の方々が写真を撮っている姿をよく見かけます。

落ち葉を追いかける生徒

自然の写真を撮るために歩いていたら、生徒がケヤキの木から落ちてくる葉を追いかけていました。

少しほのぼのできた瞬間でした。

2017年12月 1日 (金)

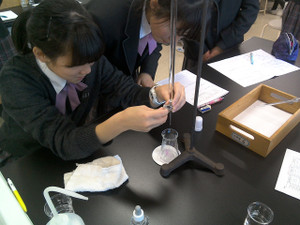

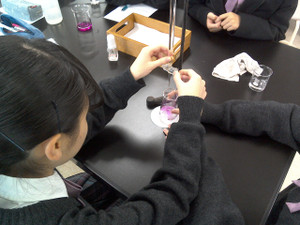

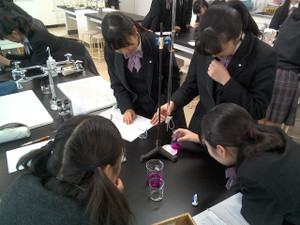

高校1年生 中和滴定

食酢の中には酢酸と呼ばれる物質が含まれていますが、その量を測定する実験を行いました。

中学校の理科の授業では見たことがない器具ばかりで、はじめは扱いに苦戦していました。

しかし、さすがは高校生。すぐに扱いに慣れたようで、班の仲間と協力して実習に取り組むことができました。

班の仲間と試行錯誤しています。

器具の扱いにも慣れ、一人ですべての操作を行っています。

こちらの生徒は、一部の操作を手伝ってもらっていますね。

溶液が少し赤く変化しているのが分かりますか?

淡い赤色になったところが中和の終点となりますが、こちらはやや失敗。

こちらは上手に中和点で滴下をやめることができました。

さて、もうすぐ定期考査です。

酸と塩基(アルカリ)の定義は?

中和というのはどのような化学変化?

しっかりと復習して臨んでくださいね。

2017年11月10日 (金)

2017年11月 4日 (土)

共立二中高の自然がいっぱい2 (117)

2017年11月4日

10月は例年になく雨が多く、1か月のうち23日間も雨の日があったようです。

しかし11月に入り、すがすがしく秋らしい天気となりました。

気づけばサクラやナツツバキの葉も色づいて、落葉し始めています。

もう少しすれば、カエデやコナラなどの落葉樹も紅葉し、学校内の彩はこれからどんどんと華やかになっていくことでしょう。

コメヒシバ

サクラやコブシが多い雑木林の中の林床を覆うように生えています。

誰も注目せず、嫌われる雑草ですが、朝日が当たると一面が輝き、自然が作り出す美しさを見せてくれます。

ヤクシソウ

花の少ないこの季節に、黄色い花が季節感を出してくれます。

名前の由来は分かっておらず、何かの薬になるわけではないようです。

カキ

学校内には何本かのカキの木があります。

食べるとおいしいものもありますが、ほとんどがおいしくありません。

よって、毎年このカキの皮をむき、干しておきます。

するといつの間にか生徒が食べてなくなっています。

カブトムシの幼虫

毎年落ち葉や枯れ枝を集めておく所にカブトムシが卵を産みます。

今年もたくさんのカブトムシの幼虫が育っています。

スコップで掘ったときに大きな幼虫が突然出てくると、驚いてしまうこともあります。

アメリカイヌホウズキ

誰も注目してくれない雑草の中の一つです。

よく見ると、ナスのような花に、小さな実がたくさんついています。

実はこの後、黒くなっていきます。

ワタ

中庭の生徒会役員が植えたワタの収穫はほとんど終わったようですが、ファームには収穫されずにいるものがあります。

ワタがどのようになるのかを知らない生徒も多くいて、植えているだけでも勉強になります。

2017年10月10日 (火)

共立二中高の自然がいっぱい2 (116)

2017年10月10日

先日、ある生徒が「空がきれいになりましたね」と言っていました。

秋は何となく寂しさがある季節ですが、見るもの、感じるものすべてがきれいな時季でもあります。

きっと生徒たちも日本の秋の素晴らしさを感じてくれていることと思います。

ミズキの花茎

ハイゴケの上にミズキの花茎が落ちていました。

遠くから見ると緑のじゅうたんから赤い何かが顔を出しているように見えました。

ハナミズキの実

青空に赤い実がよく似合います。

春は花を、秋には実を楽しませてくれています。

ツマグロヒョウモン

もともとは南国系のチョウなのですが、幼虫がバンジーの葉を食べるため、北にまで広がってきたといわれています。

一年に何回も発生するため、この時期に一番目にするチョウかもしれません。

ダンドボロギク

昨年まで何もなかったところに突然1.5m程の大きな草が生えてきました。

どのような花が咲くのかと待っていても、一向に咲きません。

気づけば花が咲かないまま種子が花咲いていました。

コムラサキシキブ

自然に生えてきたムラサキシキブにはあまり実がつかないのですが、園芸用のコムラサキシキブは今が一番きれいな時期ではないでしょうか。

アカボシゴマダラ

もともと日本には奄美諸島などの南の島に生息しているだけでしたが、ここ十数年で関東にたくさん見られるようになったチョウです。

現在、関東にみられるものは、中国から人為的に持ち込まれたものと言われています。

2017年10月 4日 (水)

共立二中高の自然がいっぱい2 (115)

2017年10月4日

秋のさわやかな風が気持ち良い時期です。

生徒会活動の一つとして前庭や中庭に植えた綿の実が開き始めています。

綿がどのようにしてできるのか知らない生徒も多くいます。

綿がはじけている姿を初めて見たときは、みんな驚きの表情を見せてくれます。

何事も見て感じることが大切なことだと改めて感じます。

クサギ

葉のにおいをかぐと、くさいことから名前が付けられたようですが、かぐ人によっては良いにおいと感じるようです。

赤いがくの中央に、紫色の実がついている独特の姿は目を引くものがあります。

ミズヒキ

この植物を立ってみると赤い花が咲いていて、座ってみると白い花が咲いているように見えます。

花は上と下で色が違っているのです。

この赤と白の色から、お祝いの時などに使う水引から名前が付いたようです。

チジミザサ

この植物が生えているところに近寄ると、靴下やズボンにべとべとの種子がたくさんついて、

なかなか取れない経験をしたことがある人もいるのではないでしょうか。

秋はひっつき虫の宝庫です。

カラスノゴマ

実ができると、そこからゴマのような種子がはじけるといわれています。

しかし、カラスとあるので食用には適さないでしょう。

クリ

ヤマグリの収穫時期になりました。

強風の日の次の日が最適です。

今年の実はそれほど多い年ではないようです。早めの収穫が良いでしょう。

2017年9月19日 (火)

共立二中高の自然がいっぱい2 (114)

2017年9月19日

生徒の下校時刻になると木々の中からアオマツムシの涼しげな音が聞こえてくるようになりました。

また、草かげからもコオロギなどの秋の虫たちの合唱が響き渡ります。

まだまだ暑い日があっても、生き物たちは既に秋の衣替えをしていることがわかります。

当たり前のことですが、この季節の移り変わりを肌で感じることで、私たちの心も成長していきます。

マルバルコウソウ

少し傾いた秋の陽ざしの中で、鮮やかなオレンジ色が映える花です。

花はきれいなのですが、この植物も外来のもので、いずれは問題になってくると思われます。

ヨウシュヤマゴボウ

ブドウの房のようにたくさん実がなっています。

ブドウのようにおいしそうにも思えますが、この植物は毒草です。

根はまっすぐに深く伸びているため、抜こうとしてもなかなか抜けません。

ツルボ

草刈り後に突然花が出てくる植物です。

たくさん生えている姿は、楽しそうに感じられます。

オニドコロ

先月に花を紹介しましたが、その実はこのように大きなものとなります。

葉を見れば誰でも一度は見たことがある植物だと思います。

草刈りの時に、つるが絡んで大変な思いをした方もいるのではないでしょうか。