共立二中高の自然がいっぱい2 (101)

2017年3月25日

春休みに入り、ますます春めいてきました。

学校内を散歩していると、とても良い気分になります。

きっと4月に入ると、どの学年の理科の授業でも外回りが多くなるのではないでしょうか。

アセビ

漢字では「馬酔木」と書くように、この木には毒があり、馬が食べると酔っ払ったようになるとか。

学校内のあちらこちらできれいな花を咲かせています。

ウメの実のあかちゃん

梅の花が終わった後の花を見てみると、めしべの下の部分(子房といいます)が膨らみかけているのが観察されます。

この場所が6月まで膨らみ続けて実になります。

中学1年生の授業でも使える生きた教材です。

カントウタンポポとシロバナタンポポ

学校内には3種類のタンポポが見られます。

その中の2種類が同じところに咲いていました。

右がカントウタンポポ、左がシロバナタンポポです。

このほかにセイヨウタンポポもたくさん見られます。

カワウ

池にはコイやウグイ、金魚など多くの魚がすんでいて繁殖していますが、そのような魚をこの方々が見逃すわけがありません。

カワウのほかにアオサギなども来ていました。

キヅタ

校内では、どこにでもあるキヅタですが、実がなっているものがありました。

キヅタは葉っぱの形の変化が激しく、なれないと同じ種類とは思えないものがたくさん見られます。

カラスノエンドウ

どこにでも生える雑草のひとつですが、これからが花盛りです。

この植物は、天ぷらにして食べると意外と美味しいです。

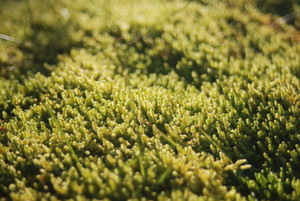

スズメノヤリ

植物の名前では「すずめ」とは、「小さい」という意味で使います。

大名行列の先頭にある毛槍を小さくしたもののようだという意味でしょうか。

フデリンドウ

これから4月にかけて、雑木林の下で群落となって咲き出します。

足元をよく見て歩かないと踏んでしまいそうになります。

オオイヌノフグリの群落

春一番に咲くこの花も、群落になるときれいですね。

日の当たる午前中ほどきれいに咲いています。