2016年12月 8日 (木)

2016年12月 6日 (火)

共立二中高の自然がいっぱい2 (95)

2016年12月6日

紅葉した木々から葉が舞い落ちて、地面の上に何種類もの葉が混ざり合い、その瞬間にだけにしか見られない彩りを作り出していきます。

寒い冬も楽しみ方ひとつで心が温まっていきます。

そのような心のゆとりも大切にしていきたいですね。

ミズキの落ち葉

茶色い落ち葉の上に、黄色のミズキの葉が彩りを添えてくれています。

思わず立ち止まって足元を見たくなります。

ホオの落ち葉

大きなホオノキの葉には抗菌作用があるので、昔の人は食料の保存やお皿として用いたようです。

雪虫

北国ではこの虫が飛ぶと1週間ほどで初雪が降るといわれています。

でもその正体はアブラムシ。

雪虫にはまだ不明な点が多く、その生態はよくわからないようです。

ヒガンバナの葉

花はよく知られていますが、今の時期の葉はあまり注目されないようです。

でも、ヒガンバナにとってはこの時期が一番大切なのです。

来年にまた花を咲かすことができるかどうかはこの時期の光合成によってどれだけ栄養をたくわえていけるかにかかっています。

サザンカ

サザンカと聞いて思い出すのは童謡の「たき火」ですね。

学校ではこの花が咲く時期に、理科授業で焼き芋を行います。

あるクラスが行うと、次から次へと私たちのクラスもやろうと生徒から要望が出てきます。

さて、今年はどのクラスが最初にやり出すでしょうか。

2016年11月25日 (金)

共立二中高の自然がいっぱい2 (94)

2016年11月25日

学校は「月夜峰」と呼ばれるところにあります。

この場所は、戦国時代に八王子城主、北条氏照が宴を催してお月見をしたところといわれています。

学校には、そのような時代から続く自然が今も残っています。

生徒は校舎から常にその自然を見て育っています。

この季節は紅葉がきれいに見られますので、校舎から見ることができる風景を紹介します。

教室からの風景

中学1年生や高校1,2年生は前庭側に教室があります。

常緑のクスノキの横にイロハモミジが紅く色づき、太陽の光が当たってきれいに見えます。

渡り廊下からの風景

教室から特別教室に移動するときは必ずこの渡り廊下を通ります。

生徒たちは、こんな風景が見えることが当たり前になっています。

理科演習室からの景色

北側校舎には特別教室があります。

この校舎の窓からは、中央道の先に奥多摩の山々が見えます。

高尾山方面を望んで

校舎の西側から高尾山方面を見るとファームも見られます。

2016年11月18日 (金)

共立二中高の自然がいっぱい2 (93)

2016年11月18日

教室の窓から景色をみると、澄んだ青空に色とりどりに紅葉した木々が見えます。

また耳を澄ますと、落ち葉が舞う時の小さな音が聞こえます。

このような教室では、自然と心が和んでいき、落ち着いた気持ちになっていきます。

今回は、秋の深まりとともに色づいた木々の葉を紹介します。

紅葉

紅葉といえばやはりカエデのなかまが一番ですね。

学校にはいろいろなカエデがありますが、種類だけでなく場所と日当たりなどで色づきが異なっています。

トウカエデ

日当たりの良い場所ではもう色づいていました。

これからどんどんと紅葉が進んでいくことと思います。

黄葉

もともと葉の中には黄色の色素と緑色の色素がありますが、普段は緑色の色素がたくさんあるため、黄色の色素はほとんど見えません。

寒くなると緑色の色素が分解され、今まで見えなかった黄色が見えて黄葉してくるのです。

このため、赤い色素を葉の中で合成する「紅葉」と、もとからあった色が見える「黄葉」は異なります。

クヌギ

クヌギの葉も色づき始めました。

クヌギはこの後、葉が枯れても落葉せず、新しい葉が出てくる春までしっかりと木についています。

ケヤキ

日当たりが良いところほど鮮やかな色を作り出しています。

ツタ

雑木林をよく見ると、木の幹にまきついたツタのなかまも紅葉をしています。

テイカカズラ

緑色の葉と赤色の葉が両方見られ、木の幹の彩りをきれいにしてくれています。

2016年11月11日 (金)

共立二中高の自然がいっぱい2 (92)

2016年11月11日

立冬も過ぎ、これから本格的な冬の到来となります。

授業での散歩も、寒さに耐えながら楽しい時間を過ごしています。

冬の訪れとともに空がきれいになり、雲もいろいろな形に変化していきます。

今回は学校内で観察される雲も紹介したいと思います。

高積雲

一般的には「ひつじ雲」と言います。

ヒツジが群れているようでかわいいですね。

この雲ができると、次の日の天気は良くないと言われています。

巻積雲

ひつじ雲より小さめの雲で「いわし雲」と言います。

ひつじ雲より小さいのは高いところにあるからです。

学校では飛行機が空高く飛んでいて、小さく見えることがありますが、

その高さ付近にできることが多い雲です。

巻雲

冬が近づいて空気が澄んでくると、この「すじ雲」が見えることが多くなります。

澄んだ青空にはとても似合う雲です。

チャ

お茶の花は寒くなると咲き出します。

学校ではあまり日が当たらない場所に生えています。

偶然にも雑木林の中で芽生えてしまったのでしょう。

ツリガネニンジン

花期はもう終わりに近づいているのですが、まだ頑張っていました。

名前の通り、釣鐘のような花です。

2016年10月25日 (火)

共立二中高の自然がいっぱい2 (91)

2016年10月25日

10月に入ってから学校行事が続き、忙しさのあまり、外の景色をあまり気にしない日々が続きました。

ふと気づくと秋も深まり、中庭のトチノキは落葉し始め、サクラの葉も色づいていました。

最終下校時間は暗くなり、生徒たちはコオロギの歌声を聴きながらスクールバスに乗車します。

生き物たちが冬支度を始めるちょっと寂しげなこの季節、外に出てさわやかな空気を、からだいっぱい吸い込んでみるのも良いものです。

ツルマメ

前回は花を紹介しましたが、今回は豆です。

大豆の原種といわれるだけあって、写真に撮るとエダマメのようです。

イヌタデ

おままごとで使う「あかまんま」です。

ひとつひとつはそれほどでもありませんが、群生すると地面を赤く染めて、秋の景色をつくり出してくれます。

コシオガマ

グランド脇の林の中でひっそりと咲いていていたため、気をつけて見ないと通り過ぎてしまいそうでした。

この花は光合成をしますが、その他にも植物の根に寄生して栄養をもらって生きています。

ヤクシソウ

だんだんと秋が深まっていく紅葉前のこの時期は、地味な色が多くなりますが、この花が秋の彩を鮮やかにしてくれます。

マメアサガオ

道端に小さな花を咲かせていました。

外国から入ってきた花ですが、だんだんと日本に定着してきているようです。

2016年10月13日 (木)

生物室で不思議な体験

生物室の水槽には、ドクターフィッシュがいます。

数年前の白亜祭の企画のために手に入れたものを飼育して増やしています。

休み時間や実験室を使うときなど、生徒は自由に手を入れて不思議な感触を味わっています。

受験生の皆さんも見学に来たときには勇気を出して体験してみてください。

2016年10月 5日 (水)

2016年9月30日 (金)

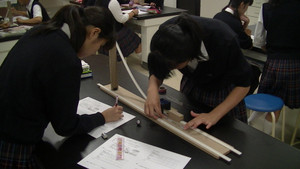

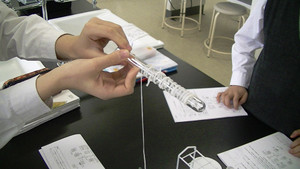

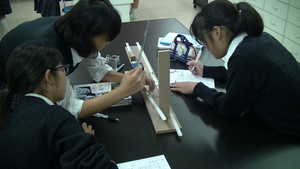

中学3年生 仕事と力学的エネルギーの関係

仕事というと、生計を立てるための職業が浮かぶと思います。

しかし、理科では、物体に力を加えて移動させたときに仕事をしたといい、まったく別の意味になります。

さて、物体は運動に応じたエネルギーや位置(高さ)に応じたエネルギーがあり、それぞれを運動エネルギーや位置エネルギーといいます。

物体はこれらのエネルギーが大きいほど、他の物体に対してより大きな仕事をすることができます。

そこで、さまざまな高さから小球を転がし、衝突した木片がどのくらい移動するのかなどを調べてみました。

中学3年生の理科の授業では、班ごとにリーダーを決め、リーダーは教員から実験方法などの説明を聞きます。

その後、班の仲間にリーダーが説明し、実験が始まります。

実験成功のカギをにぎるのは仲間との助け合いです。頑張ってください!

2016年9月27日 (火)

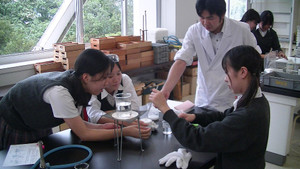

高校3年生 ナイロン66の合成

特進理系コースに所属する生徒たちがナイロン66の合成に挑戦しました。

ナイロン66とは、アジピン酸とヘキサメチレンジアミンの重合によって作られる合成繊維です。

1935年にカザロース(アメリカ)が初めて合成に成功し、ストッキングや釣り糸、冬用のスポーツウェアなどに用いられています。

実験ではアジピン酸の代わりにアジピン酸ジクロリドを用いたのですが、その試薬を用いた理由や試薬を加える手順の意味、教科書には書かれていない水酸化ナトリウムの役割など、実験班を超えて考察する様子が見られました。

また、高校の後半では危険な薬品用いる機会が増えてきますが、それらの扱いもだいぶ慣れてきたようで、大学進学のための下地も身についてきたのではないでしょうか。

次回の授業では再び入試のための演習に戻りますが、実験で学んだ知識も活用してくださいね。