共立二中高の自然がいっぱい2 (159)

2020年6月24日

梅雨の晴れ間は気分的にもほっとします。

蒸し暑さはありますが、これから夏に向かっているという気分になります。

今年の夏休みは例年よりも少なくなりますが、やはり夏は良いものです。

そのように考えているとうっとうしい梅雨もうまく乗り越えることができようになります。

オオニワゼキショウ

ニワゼキショウよりも花は小さいのですが、背が高いのが特徴です。

ニワゼキショウよりも少しだけ遅れて花が咲きます。

ワルナスビ

何とも言えない名前を付けられてしまったものです。

外来種でなかなか駆除できず、毒やとげを持ち、家畜が食べてしまうと大変なことになることからこのような名前になったようです。

ブタナ

タンポポと間違えてしまいそうですが、タンポポよりも花の位置が高く、花の時期も遅くなります。

タンポポに似た花はたくさんありますが、よく観察してみると違いがよくわかります。

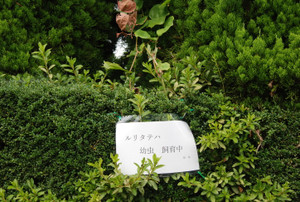

タラの芽

春1番のタラの芽はよく天ぷらにして食べますが、この時期のものでもおいしく食べられます。

今年はタラの芽を採らなかったので、いつもよりも元気に見えてきます。

シロツメクサとセイヨウミツバチ

天気の良い日には、セイヨウミツバチとニホンミツバチの両方が観察されます。

シロツメクサに頭を突っ込んで蜜を集めている姿は、のどかな雰囲気を作り出してくれます。

アジサイ

アジサイの色は土の成分によって変わりますが、色がついているところは「花びら」ではなく「がく」の部分です。

花は中にある小さな丸い部分なので、この写真の花はまだ咲いていない状態です。

オッタチカタバミ

強い日差しの時には葉を閉じて、黄色い花を咲かせるのが特徴です。

学校内のカタバミは何種類もあります。