高校1年生 模型から考える「DNAの構造とはたらき」

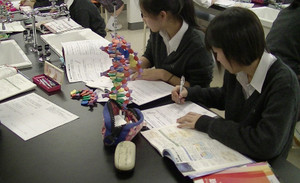

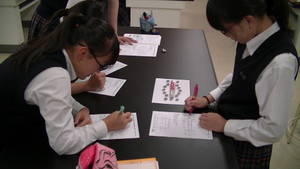

高校1年生APクラスの生徒たちの様子です。

今日は生物基礎の授業で、DNAの模型を使ってその構造などについて学習しました。

DNA(デオキシリボ核酸)は、デオキシリボース(五炭糖)とリン酸、4種類の塩基から構成される核酸です。

意外かもしれませんが、DNAはたった6種類の物質からつくられていることになります。

4種類の塩基のうちの1つとリン酸、糖が結びついたものをヌクレオチドといいますが、これらが塩基の相補性によってDNAは二重らせん構造をとることになります。

また、DNAというと遺伝子という言葉が浮かんでくると思います。

模型を見ると4種類の塩基が並んでいますが、この塩基配列が生命の設計図である遺伝子なのです。

難しい用語がたくさん登場しましたが、模型を使っての学習で理解が深まったことを期待しています。