中学理科

2015年1月13日 (火)

2014年12月 3日 (水)

2014年11月 7日 (金)

2014年10月31日 (金)

2014年10月27日 (月)

2014年9月25日 (木)

中学3年生 力と運動

(1学期の実験の様子です。)

斜面に台車を置くと、斜面に沿って下向きに運動し始めます。

このような運動は、斜面に沿った下向きの力(重力がもと)が台車にはたらくために起こります。

また、台車が速さはしだいに大きくなっていきます。

では、斜面の角度を変えると、運動のようすにどのような変化が見られるでしょうか。

生徒たちは台車に記録用の紙テープを付け、記録タイマーを使って運動のようすを観察しました。

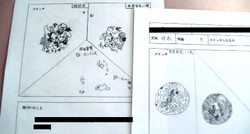

斜面の角度を変えて得られた記録テープを、一定の間隔で切り取ります。

そのテープを実験プリントに貼っていきます。

最後は、先生と一緒に実験の考察です。

物体が運動する向きと同じ向きの力が物体に働き続けると、速さはしだいに増していきます。

また、はたらく力が大きいほど、その増し方も大きくなります。

実験結果より、斜面の角度が大きいほど物体にはたらく力が大きくなることが分かります。

自転車などでゆるやかな斜面を下るときと急な斜面を下るときでは、速さの増し方に違いが見られますよね。

ここで、少し難しい話をします。

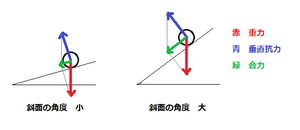

斜面に置いた物体にはたらく力は、下図の「力の合成」で理解することができます。

重力と垂直抗力の矢印を2辺とする平行四辺形を作図したとき、その対角線が2つの力の合力といいます。

この合力が斜面に沿ってはたらく力で、斜面の角度が大きいほど合力が大きいことが分かります。

いかがでしょうか。

生徒の皆さんが苦手と感じる分野の1つです。

しっかりと復習しましょう。

2014年9月16日 (火)

中学1年生 植物の葉の観察

2014年9月12日 (金)

中学2年生 酸化銅の還元

(1学期に行われた実験の様子です。)

物質が酸素と化合することを「酸化」といいます。

また、酸化によって生成した物質を「酸化物」といいます。

今回の実験では、酸化銅と炭素の混合物を加熱し、酸化銅を元の銅に戻す実験を行いました。

上の写真は加熱後の様子です。

酸化銅は黒色(炭素の粉末も黒色)ですが、加熱すると赤っぽい物質に変化します。

以上から、酸化銅から元の銅に変化したこと確認できました。

また、発生した気体を石灰水中に通し白濁したことから、二酸化炭素も生成したことが分かります。

この変化を化学反応式で表してみます。

2 CuO + C → 2 Cu + CO2

このように、「酸化物」から酸素をとる化学変化を「還元」といいます。

この反応は、古くから鉄の精錬に利用されていました。

アニメ映画「もののけ姫」にも、女性たちがタタラふんでいる場面がありましたね。

ただ、実際は精錬の現場は神聖な場所とされており、女性が入ることはできなかったようです。

2014年8月29日 (金)

中学3年生 夏休みのゼミ

2014年8月28日

中学3年生のAPクラスゼミでは、5日間かけて人工イクラづくりの自由実験をしました![]()

人工イクラは、アルギン酸ナトリウム水溶液を塩化カルシウム水溶液に滴下すことで簡単につくることができます。

そんな実験の応用・発展を考えて企画し、必要な試薬から実験器具まで全て自分たちで用意して実験します。

さて、どのような結果になったのでしょうか![]()

普段は、生徒立ち入り禁止の薬品室に初めて入り、薬品を取り出します

普段は、生徒立ち入り禁止の薬品室に初めて入り、薬品を取り出します![]()

薬品ビンの持ち方から試薬の作り方まで全て正式なやり方を教わりました。

薬品ビンの持ち方から試薬の作り方まで全て正式なやり方を教わりました。

このイクラを一晩や薬品の中につけておくと・・・![]()

共立女子第二中学校高等学校フェイスブックでも紹介していますので、ご覧ください。