高校2年生の理系クラスでは、2学期後半から無機化学分野の学習を始めました。

アルカリ金属は、周期表の1族元素のリチウムLiやナトリウムNa、カリウムKなどをいいます(水素Hは除く)。

また、アルカリ土類金属は、2族元素のカルシウムCaやストロンチウムSrなどをいいます(ベリリウムBe、マグネシウムMgは除く)。

どちらも反応性が大きく、化合物として岩石や海水中に多く存在する元素です。

さて、今回の実験ではナトリウムとカルシウムの単体を用いて、反応性などを調べてみました。

まずはナトリウムの実験から。動画をご覧ください。

ナトリウム①:Na1.wmvをダウンロード

ナトリウムは軟らかい金属で、ナイフで簡単に切ることができます。

表面は酸化されていますが、切り口を見ると銀白色で光沢があることが分かりました。

ナトリウム②:Na2.wmvをダウンロード

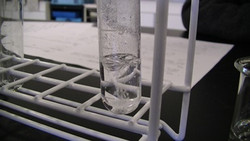

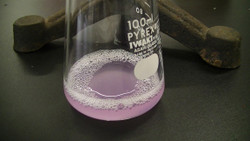

水槽に少量のフェノールフタレインを溶かした水を入れておきます。

水面にろ紙を置き、米粒よりやや大きなナトリウム片をその上に置きます。

しばらくすると、水と反応し、黄色い炎をあげて燃焼します。

また、溶けたあとの水溶液は塩基性になったことも分かりました。

次にカルシウムの実験です。

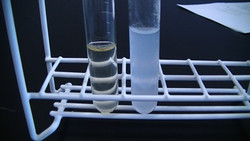

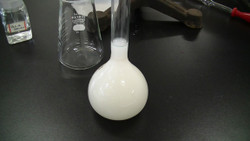

カルシウムの単体も常温の水に溶け、水素を発生します。

溶けた水溶液は水酸化カルシウム水溶液で、塩基性であることが分かります。

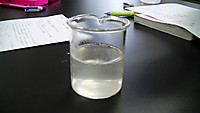

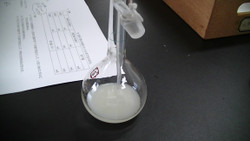

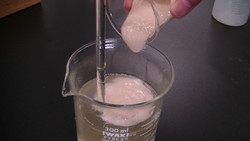

また、この水溶液のことを石灰水といい、呼気を吹き込むと白濁することが分かります。

さらに呼気を吹き込んでいくと、炭酸水素カルシウムという水溶性の塩を生じるため、生じた沈殿が消え、無色の溶液に変化します。

が、完全に消えるところまでは時間の都合で確認できませんでした。

次回の実験では別の金属の性質を確認しますので、ご期待ください。