2016年4月26日 (火)

2016年4月21日 (木)

共立二中高の自然がいっぱい2 (82)

2016年4月21日

天気の良い日には、どの学年の理科の授業でも散歩に行くため、授業中といえども外はにぎやかです。

いろいろな花の名前やいわれの話をしますが、一部の生徒の関心はその植物が食べられるかどうか。

でも食べられるから食べてみなさい、といってもその植物を口に入れる生徒はわずかです。

当たり前ですよね。

食べられるといっても料理をしなければほとんどの植物はおいしくありません。

カラスノエンドウ

植物の名前には、「スズメ」とついているものがあります。

「スズメ」は小さいという意味です。

その「スズメ」よりも大きいものを「カラス」と呼びます。

この花は、エンドウよりも小さいスズメノエンドウより大きいエンドウという意味です。

カントウタンポポ

カントウタンポポが見られるところも少なくなってきました。

学校内には、このタンポポのほかに、セイヨウタンポポ、シロバナタンポポの3種類が見られます。

紅葉の季節

紅葉は秋とは限りません。

クスノキなどの常緑樹はこの時期に紅葉するものがあります。

実際によく観察してみることによって発見できることはたくさんあります。

ムスカリ

30年ほど前に日本に園芸用として入って植物ですが、いつの間にか自然界に生息するようになってしまいました。

でも、花が何本も咲いている姿を見るとかわいらしく感じます。

2016年4月18日 (月)

2016年4月16日 (土)

2016年4月14日 (木)

共立二中高の自然がいっぱい2 (81)

2016年4月14日

何種類ものサクラの花が咲き始め、新年度がスタートしました。

そして、新入生を迎えました。

この季節は、部活では勧誘活動やら大会・コンクールやらで大忙しです。

生徒だけではありません。

生き物たちも活発な活動を始めました。

サクラの花が咲くのをスタートに次々と多くの種類の花が咲き誇っています。

キバナオドリコソウ

オドリコソウといえば薄紫色の花を想像しますが、この種類は園芸植物として日本に持ち込まれたものです。

半日かげになるところで元気に咲いています。

アミガサタケ

生徒はこのキノコを見ると気持ち悪いといいます。

でもこのキノコは食べられます。

ヨーロッパでは日本のマツタケのように高級キノコといわれています。

クマシデの花

草花だけでなく、木もよく見てみると花をつけています。

あまり注目はされませんが、見てあげてください。

タチツボスミレ

日本には何種類ものスミレが見られ、このような国は世界的にも珍しいとか。

意外と知られていないのですが、スミレの繁殖にはアリが大きくかかわっているんです。

2016年3月24日 (木)

スプリングゼミも頑張っています。

3/22からスプリングゼミが始まりました。

今日は今度中学3年生となる生徒たちのようすを紹介します。

1日目は炎の実験。

外炎、内炎、炎心のどの部分が一番温度が高い?

長さの異なるロウソクに火をつけ、ビーカーをかぶせたとき、先に炎が消えるのはどっち?

実際に確かめてみると、生徒たちの予想とは反する結果が得られ、驚きの声が聞こえました。

先生からは考えるヒントを与えられただけで講座は終わりましたが、答えにたどり着いた生徒は何人いたでしょうか?

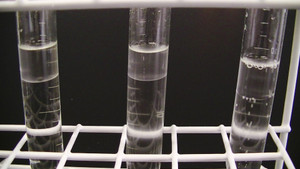

さて、2日目は果物のにおいをつくる実験です。

はじめに、高校で学習する原子価や構造式について学習し、化学変化とはどのようなものなのかを考えました。

続いて本題の実験。

いくつかの薬品を混ぜ合わせると、あら不思議。あま~い香りがしてきました。

試験管の上部にあるにごった部分が香りをもつ物質です。

以上で春の理科ゼミは終了です。

受講した生徒たちにとって有意義なものとなれば幸いです。

2016年2月19日 (金)

共立二中高の自然がいっぱい2 (80)

2016年2月19日

昨年の「自然がいっぱい」で紹介しましたヤマアカガエルが今年もビオトープに産卵しました。

2月1日の中学入試の日になると決まって卵の塊を産むようです。

その後4,5月並の暖かな日があったからでしょうか、どんどん産み続け、今では10個ほどの塊があります。

全部ふ化したら大変な数のオタマジャクシになってしまいますが、自然はうまくできていて、数ヵ月後にはそれなりの数に落ち着いていきます。

春に向けての準備は、カエルだけではありません。

いろいろなところで着実に進んできています。

コブシの花芽

一日一日と少しずつ大きくなってきています。

暖かそうな毛に包まれて春を待ちわびているようです。

オオシマザクラの花芽

あと1ヶ月もすると一斉に咲き出します。

サクラの花も、春の準備はもう十分にできているようです。

芽吹いたばかりのヨモギ

まだ出てきたばかりの小さなからだですが、4,5ヵ月後には1mを越してしまうほどの高さに成長します。

植物の成長は早いですね。

フキノトウ

早春を待っていたかのように芽を出しました。

青空とこのフキノトウを見ると、暖かい春はもうそこまで来ていることがわかります。

2016年2月 8日 (月)

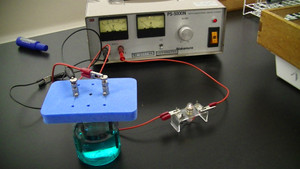

中学2年生 水溶液とイオン

物質を水に溶かして水溶液にしたとき、電流がながれるものとそうでないものに分かれます。

前者の場合の物質を「電解質」、後者の場合の物質を「非電解質」といいますが、電流が流れるときに水溶液ではどのような変化が起きているのでしょうか?

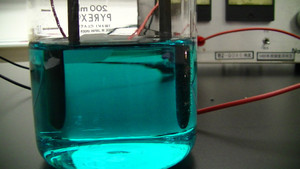

今回は、塩化銅水溶液を用いて電気分解を行いました。

電気回路づくりは難なくクリア。さっそく電流を流してみましょう。

よく観察すると、右側の電極(陽極)から気体が発生しているのが分かります。

においをかいでみると、プールのにおいという声が聞かれました。

これは塩素という気体ですね。

次に、電流を流すのをやめ、電極のようすを観察しました。

すると、左側の電極に何やら赤い物質が付着しています。

これは金属の銅ですね。

以上より、銅や塩素のもととなる物質が水溶液中に存在することが分かりました。

そして、これらが電流が流れるか流れないかに関係しているのではないでしょうか?

次回は物質とは何か、もう少し詳しく学習していきましょう。

2016年2月 5日 (金)

中学2年生 金属を熱したときの質量の変化

銅を熱して酸化させると、酸化銅とよばれる物質に変化します![]()

金属の種類によって化合する酸素の質量の割合は決まっているのですが、それを確かめる実験を行いました。

ちなみに、銅の場合は「銅の質量:化合する酸素の質量=4:1」となります![]()

今回は班ごとに熱する銅の質量を変え、酸化の前後の質量を測定し、クラス全員で実験結果を共有しました。

理論値には程遠い結果にはなってしまいましたが、化学変化と物質の質量の割合について関係性があることに気付いたでしょうか![]()

熱する前の銅のようすです。

銅から酸化銅へ少しずつ変化しているようすが分かります。

内部までしっかり酸化させるため、さじで混ぜています。

十分に冷めたことを確認し、質量を測りましょう。

2016年2月 3日 (水)

中学2年生 アイスキャンディー(天気の学習のおまけ)

自宅学習期間に入る直前に、理科の授業でアイスキャンディーをつくりました。

ちなみに、これは天気の学習の一環ですのであしからず。

さて、生徒たちは校内にある溶け残った雪を集めるところからスタート。

実験室では先生から作り方を学び、グループごとにアイスキャンディーをつくり始めました。

食べ物関係になると、生徒たちの動きはいつもの3倍くらいになりますね![]()

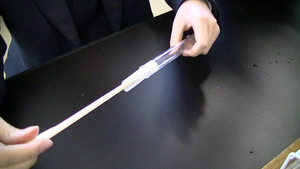

新しい試験管に砂糖水と割り箸を入れ、雪の中に差し込みます。

そして、雪には塩をふりかけ、0℃より温度が下がるようにしました。

差し込んだ試験管をくるくるとまわすと、早く砂糖水が凍ります。

ポイントは、砂糖水を入れすぎないこと!欲張ってはダメということですね。

しずかに試験管からぬくと・・・

できあがり。

上手にできた生徒は、オレンジジュースでもやってみました。

少しとけてしまいましたが、大成功です![]()

東北地方出身のベテラン先生によると、子どもの頃はよくやっていた遊びの一つだそうです。

また何か食べ物をつくってみましょうね。